5 Jahre Google Analytics 4 (GA4): Viel Frust, kaum Fortschritt und die fragwürdige Strategie dahinter

Nach fünf Jahren GA4 ist die Diagnose eindeutig: Die frustrierende Komplexität ist keine Panne im UX-Design, sondern das Ergebnis bewusster Entscheidungen. Google hat ein mächtiges Datenerfassungs-Tool geschaffen, das primär den eigenen Ökosystem-Interessen dient – nicht der Produktivität seiner Nutzer.

tl;dr

Die Kernaussagen auf einen Blick.

GA4's frustrierende Komplexität ist kein Designfehler, sondern bewusste Strategie: Google schuf ein mächtiges Datenerfassungs-Tool, das primär eigene Ökosystem-Interessen bedient – nicht die Produktivität seiner Nutzer.

Kernfakten:

- Die umständliche Bedienung ist strategisch kalkuliert: Fehlende Standardberichte drängen Power-User gezielt zu BigQuery-Export und schaffen Lock-in-Effekte im kostenpflichtigen Google Cloud-Ökosystem.

- Metriken sind nicht vergleichbar: Die GA4-Absprungrate misst etwas fundamental anderes als Universal Analytics (unter 10 Sekunden UND kein zweiter Seitenaufruf UND keine Conversion), direkte Vorjahresvergleiche sind ein analytischer Fehler.

- KI-Modellierung ersetzt reale Daten: Marketer analysieren zunehmend Googles beste Schätzung statt tatsächlicher Nutzerverhalten, was eine Blackbox schafft und höheres Vertrauen in Googles Systeme erzwingt.

- Alternativen gewinnen massiv Marktanteile: Matomo (100% Datenhoheit), Plausible (1-Seiten-Dashboard) und Pirsch.io (DSGVO by Design, Made in Germany) profitieren vom GA4-Frust durch Einfachheit und vollständige Datenkontrolle.

Handlungsempfehlung:

Hybrid-Ansatz implementieren: GA4 für Google Ads-Integration beibehalten, aber strategisch mit Plausible oder Pirsch.io für schnelle Tagesanalysen ergänzen. Mindestens einen GA4-Spezialisten ausbilden und BigQuery-Kompetenz aufbauen. Für regulierte Branchen Matomo mit On-Premise-Hosting als vollständige Alternative evaluieren.

→ Im Hauptartikel: UI-Probleme im Detail, Alternativen-Vergleich mit Pricing-Tabelle, Googles strategisches Kalkül, Zukunftsausblick mit KI-Integration

Der erzwungene Geburtstag – Warum niemand GA4 feiert

Es ist ein Jubiläum, das kaum jemand feiern möchte. Fünf Jahre sind vergangen, seit Google Analytics 4 (GA4) im September 2019 als Beta-Version unter dem Namen „App + Web“ das Licht der Welt erblickte. Was folgte, war keine triumphale Erfolgsgeschichte, sondern eine lange, beschwerliche Reise, die für die meisten Marketer und SEOs in einer erzwungenen Migration gipfelte. Als am 1. Juli 2023 die Datenerfassung in Universal Analytics (UA) endgültig eingestellt wurde, war dies für viele kein Upgrade, sondern ein schmerzhafter Bruch mit einem vertrauten, funktionierenden Werkzeug.

Fünf Jahre nach seiner Konzeption bleibt GA4 eine Plattform, die von einer tiefen „User Experience Crisis“ und einer extrem steilen Lernkurve geprägt ist. Die weit verbreitete Frustration in der Marketing-Community ist kein Zufallsprodukt, sondern das Resultat fundamentaler Design-Entscheidungen, die alte Paradigmen über Bord warfen und die Nutzer vor vollendete Tatsachen stellten. Die eklatanten Usability-Schwächen sind kein Versehen, sondern die direkte Konsequenz von Googles strategischem Schwenk in eine Zukunft, die auf (erzwungenem) Datenschutz, künstlicher Intelligenz und einer tiefen Verankerung im eigenen Ökosystem basiert – und dabei ein mächtiges, aber für den Durchschnittsnutzer zutiefst entfremdendes Werkzeug geschaffen hat.

Das User-Interface-Debakel: Warum einfache Aufgaben in GA4 zur Qual werden

Der Kern des Problems mit Google Analytics 4 ist ein fundamentaler Rückschritt in der Nutzerproduktivität.

Einfache, alltägliche Analyseaufgaben, die in Universal Analytics eine Sache von Sekunden waren, haben sich in komplexe, mehrstufige Prozeduren verwandelt, die Spezialwissen erfordern und damit einen Großteil der langjährigen Nutzerschaft vor den Kopf stoßen.

Der Tod der Einfachheit

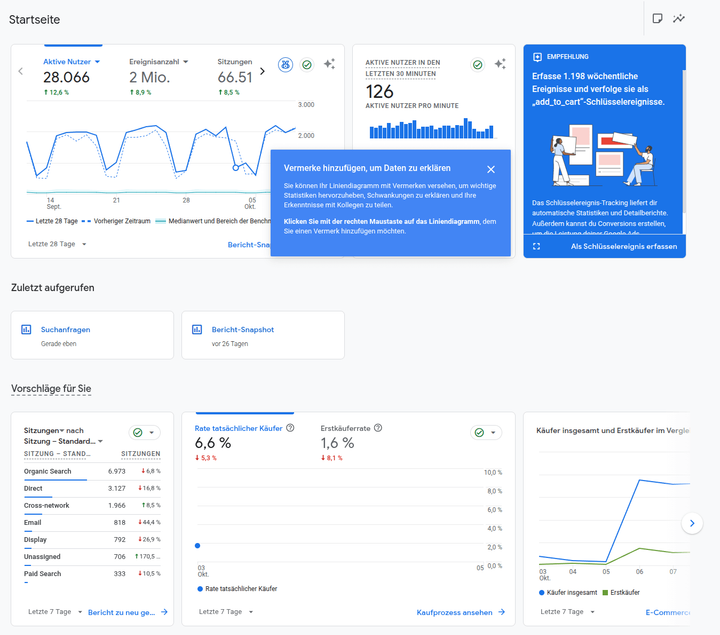

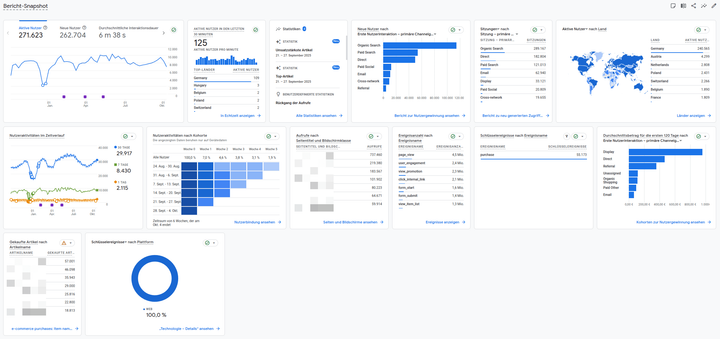

Der offensichtlichste Bruch mit der Vergangenheit ist die Benutzeroberfläche. Universal Analytics bot eine klare, berichtsbasierte Navigationsstruktur, die logisch in Echtzeit, Zielgruppe, Akquisition, Verhalten und Conversions unterteilt war. Dutzende nützliche Standardberichte waren sofort verfügbar und lieferten ohne Konfigurationsaufwand wertvolle Einblicke.

GA4 hingegen präsentiert sich mit einer spärlichen, verwirrenden Struktur, in der viele dieser sofort einsatzbereiten Berichte schlichtweg fehlen. Anstatt fertige Analysen zu konsumieren, werden Nutzer gezwungen, für grundlegendste Auswertungen eigene Berichte zu erstellen. GA4 wird so zu einem „Do-it-yourself-Tool“, das von Beginn an ein höheres Maß an analytischem Wissen voraussetzt.

Beispiel 1: Die Suche nach den Landingpages – Eine Fallstudie der Frustration

Ein Paradebeispiel für die verschlechterte Usability ist die Analyse von Landingpages, eine der häufigsten Aufgaben für SEOs und Marketer.

- In Universal Analytics: Ein simpler Zwei-Klick-Prozess. Man navigierte zu

Verhalten > Websitecontent > Landingpagesund erhielt sofort einen sauberen, intuitiven Bericht. - In Google Analytics 4: Einen Standardbericht für Landingpages gibt es nicht mehr. Der offizielle Workaround ist ein umständliches Manöver, das die Frustration der Nutzer perfekt illustriert: Man muss zu

Berichte > Engagement > Seiten und Bildschirmenavigieren, den Bericht anpassen und einen Filter für das Ereignissession_starthinzufügen. Dieser Prozess ist nicht nur unintuitiv, er verdeutlicht auch das Fehlen von Basisfunktionalitäten, das selbst Experten beklagen. Eine tägliche Routineaufgabe, die früher zwei Klicks erforderte, benötigt nun sechs oder mehr Schritte und wird zu einer „Übung in Frustration“.

Beispiel 2: Die Überkomplizierung des Ziel-Trackings

Ähnlich verhält es sich mit der Einrichtung von Zielen, die in GA4 durch „Conversions“ ersetzt wurden.

- In Universal Analytics: Das Einrichten von Zielen war über einen einfachen Assistenten unkompliziert möglich, etwa basierend auf einer Ziel-URL oder einer Sitzungsdauer. Pro Datenansicht konnten bis zu 20 Ziele definiert werden, die leicht zu konfigurieren und zu verstehen waren.

- In Google Analytics 4: Das Konzept ist grundlegend komplizierter. Conversions sind lediglich Ereignisse, die man manuell als wichtig markiert. Dies erfordert einen zweistufigen Prozess: Zuerst muss das Ereignis erstellt werden – oft außerhalb von GA4 im Google Tag Manager – und anschließend muss man im Admin-Bereich dieses Ereignis als Conversion kennzeichnen. Für nicht-technische Nutzer ist dies eine erhebliche Hürde. Zudem stellt das neue Limit von 30 Conversions pro Property eine neue Einschränkung dar.

Das „Explorative Datenanalysen“-Ghetto

Leistungsstarke Funktionen wie die Trichter- oder Pfadanalyse, die eigentlich zugänglich sein sollten, sind in den separaten Bereich „Explorative Datenanalysen“ verbannt. Dieser Bereich ist für den Durchschnittsanwender einschüchternd und unterliegt im kostenlosen Tarif bei Überschreitung von Schwellenwerten einem starken Data Sampling, was zu ungenauen Schlussfolgerungen führen kann. Nutzer werden somit vor die Wahl zwischen Komplexität und Datenintegrität gestellt.

Die Gestaltung der Benutzeroberfläche scheint darauf ausgelegt zu sein, oberflächliche Analysen zu erschweren. Es ist unwahrscheinlich, dass ein Unternehmen wie Google, ein weltweit führender Anbieter im Bereich UX-Design, eine „versehentlich“ schlechte Oberfläche entwickelt.

Vielmehr drängt sich der Verdacht auf, dass die umständliche Bedienung eine bewusste Design-Entscheidung ist. Sie fungiert als Filter: Indem einfache, vorgefertigte Berichte entfernt und grundlegende Aufgaben verkompliziert werden, werden Nutzer, die tiefere Einblicke suchen, von der Standard-Berichtsoberfläche weggedrängt. Die beiden Hauptziele für diese Nutzer sind dann entweder der komplexe Bereich „Explorative Datenanalysen“ oder der Export der Rohdaten. Die Benutzeroberfläche ist also nicht nur ein Werkzeug, sondern ein Sortiermechanismus, der Power-User in Richtung Datenexport und damit in das breitere, monetarisierte Google-Ökosystem lenkt.

Metriken im Wandel: Der Paradigmenwechsel und seine fatalen Folgen

Der fundamentale Wechsel von Universal Analytics' sitzungsbasiertem Modell zu GA4s ereignisbasiertem Modell hat nicht nur die Benutzeroberfläche, sondern auch das Herzstück der Datenanalyse erschüttert. Historische Vergleiche wurden bedeutungslos gemacht und eine Schicht KI-gesteuerter Abstraktion eingeführt, die die Zuverlässigkeit der Daten und das Vertrauen der Nutzer untergräbt.

Die ereignisbasierte Revolution, nach der niemand gefragt hat

Der Kernunterschied liegt im Datenmodell: UA gruppierte Interaktionen in Sitzungen, die verschiedene „Hits“ wie Seitenaufrufe oder Transaktionen enthielten. In GA4 hingegen ist jede Interaktion ein eigenständiges Ereignis. Selbst ein Seitenaufruf (page_view) ist nur ein Ereignis unter vielen. Diese Änderung war strategisch notwendig, um das Tracking über verschiedene Plattformen (Web und Apps) hinweg zu vereinheitlichen – ein Hauptziel von GA4.

Für die große Mehrheit der reinen Website-Betreiber führte dies jedoch zu massiver Komplexität ohne einen klaren, unmittelbaren Nutzen.

Der Trugschluss der Absprungrate: Äpfel mit Birnen vergleichen

Die vielleicht am meisten missverstandene Änderung betrifft die Absprungrate (Bounce Rate).

- Absprungrate in UA: Die Definition war einfach und klar: eine Sitzung mit nur einem einzigen Seitenaufruf. Die Formel lautete:

Absprünge / Sitzungen = Absprungrate in % - Absprungrate in GA4: Hier ist sie als Kehrwert der „Interaktionsrate“ (Engagement Rate) definiert. Eine Sitzung gilt nur dann als „Absprung“ (also als nicht-interagiert), wenn sie kürzer als 10 Sekunden dauert, kein Conversion-Ereignis auslöst UND nur einen einzigen Seitenaufruf hat.

Diese beiden Metriken messen völlig unterschiedliche Dinge. Ein Vergleich der Absprungraten von UA und GA4 ist ein fundamentaler analytischer Fehler, der dennoch häufig begangen wird.

Die neue Definition führt fast immer zu einer deutlich niedrigeren und damit schmeichelhafteren Absprungrate, was gefährlich irreführend sein kann.

Datenzuverlässigkeit in der Krise

Die erzwungene Migration erfolgte ohne einen nahtlosen Import historischer UA-Daten. Unternehmen mussten bei null anfangen und verloren die Möglichkeit, aussagekräftige Vergleiche zum Vorjahr anzustellen.

Doch auch über die Migration hinaus gibt es anhaltende, dokumentierte Probleme mit der Datengenauigkeit von GA4. Dazu gehören Diskrepanzen beim Conversion-Tracking, ungenaue Traffic-Berichte und Integrationsprobleme mit Google Ads. Die starke Abhängigkeit von KI-basierter Datenmodellierung zur Schließung von Datenschutzlücken schafft zusätzliche Unsicherheit. Marketer analysieren oft eine Mischung aus realen und geschätzten Daten, was zu falschen Schlussfolgerungen führen kann.

Dieses neue Datenmodell dient den Interessen von Google mehr als denen der Nutzer. Während das ereignisbasierte Modell flexibler und zukunftssicherer ist, hat seine Implementierung die historische Kontinuität gebrochen und viele Nutzer verwirrt.

Die Neudefinition von Metriken wie der Absprungrate und die Einführung von „interagierenden Sitzungen“ schaffen Kennzahlen, die von Natur aus positiver klingen und besser zu Werbezielen passen – Engagement verkauft sich besser als das Vermeiden von Absprüngen.

Die KI-Modellierung wird als Datenschutzfunktion präsentiert, schafft aber gleichzeitig eine „Blackbox“, in der Google die Datenhoheit behält. Marketer müssen dem Modell von Google vertrauen, was „wahrscheinlich“ passiert ist. Diese Kombination aus neuem Modell, neu definierten Metriken und undurchsichtiger KI verschiebt die Machtverhältnisse.

Der Nutzer analysiert nicht mehr beobachtbare Fakten wie in UA, sondern eine von Google kuratierte und modellierte Realität, die eher der Erfolgsgeschichte entspricht, die Google seinen Werbekunden erzählen möchte.

Die Konkurrenz schläft nicht: Ein kurzer Vergleich mit Matomo, Plausible & Pirsch.io

Die Mängel von GA4 haben eine bedeutende Marktlücke für alternative Analyseplattformen geschaffen, die Einfachheit, Datenhoheit und Datenschutz in den Vordergrund stellen – mehr philosophische als strategische Standpunkte, die im direkten Gegensatz zu Googles Modell stehen. Anbieter wie Matomo, Plausible und Pirsch.io haben aufgrund der Frustration mit GA4 erheblich an Popularität gewonnen.

Kopf-an-Kopf-Vergleich

- Matomo: Das Open-Source-Kraftpaket. Matomos zentrales Versprechen ist die 100-prozentige Datenhoheit. Nutzer haben die Wahl zwischen dem Hosting auf eigenen Servern (On-Premise, kostenlos) oder in der Cloud und erhalten garantiert ungesampelte Daten. Die Benutzeroberfläche mag für ehemalige UA-Nutzer vertrauter wirken, allerdings erfordert die Integration mit Google Ads eine manuelle Einrichtung.

- Plausible: Der Champion der Einfachheit. Das Kernversprechen von Plausible ist ein extrem einfach zu bedienendes Ein-Seiten-Dashboard, das keine Einarbeitung erfordert. Das Skript ist mit weniger als 1 KB extrem leicht (75-mal kleiner als das von GA), was die Ladezeit der Website verbessert. Da es von Haus aus ohne Cookies auskommt, sind keine Consent-Banner erforderlich. Der Kompromiss sind weniger fortgeschrittene Funktionen und Integrationen.

- Pirsch.io: Der deutsche Datenschutz-Spezialist. Pirsch wirbt mit seinem Status „Made and hosted in Germany“, was eine strikte DSGVO-Konformität gewährleistet. Ähnlich wie Plausible ist es cookie-frei, einfach und schnell. Es bietet zudem einzigartige Funktionen wie einen integrierten URL-Verkürzer und die Möglichkeit, GA-Daten zu importieren, um den Übergang zu erleichtern.

Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Unterschiede zusammen und bietet eine schnelle Orientierungshilfe.

| Feature / Aspekt | Google Analytics 4 | Matomo | Plausible | Pirsch.io |

|---|---|---|---|---|

| Benutzerfreundlichkeit | Sehr komplex, steile Lernkurve | UA-ähnlich, kann aber komplex sein | Extrem einfach, 1-Seiten-Dashboard | Sehr einfach, intuitiv, "Plug-and-Play" |

| Datenhoheit | Daten gehören Google, Nutzung für Werbezwecke | 100% Datenhoheit beim Nutzer | 100% Datenhoheit beim Nutzer | 100% Datenhoheit beim Nutzer |

| Datenschutz (DSGVO) | Komplex, Consent Mode nötig, Datentransfer in die USA | DSGVO-konform, Cookieless-Option, volle Kontrolle | DSGVO-konform by Design, keine Cookies, EU-Hosting | DSGVO/Schrems II-konform by Design, keine Cookies, DE-Hosting |

| Hosting-Optionen | Nur Google Cloud | On-Premise (kostenlos) oder Cloud (EU-basiert) | Cloud (EU-basiert) oder Self-Hosted | Cloud (DE-basiert) oder Self-Hosted/Managed Cloud |

| Website-Geschwindigkeit | Schweres Skript, kann Ladezeiten beeinflussen | Abhängig von Konfiguration | Extrem leichtes Skript (<1KB) | Leichtes Skript |

| Integration (Google Ads) | Nahtlos und tief integriert | Manuelles Setup via UTMs erforderlich | Keine direkte Integration | Keine direkte Integration |

| Preismodell | Kostenlos (mit Sampling/Limits), teures GA360 | On-Premise (kostenlos), Cloud (bezahlt) | Bezahlt, keine kostenlose Version | Bezahlt, keine kostenlose Version |

| Strategischer Vorteil | Ökosystem-Integration, KI-Prognosen, BigQuery | Volle Kontrolle, Anpassbarkeit, keine Datenlimits | Einfachheit, Geschwindigkeit, Datenschutz | Datenschutz "Made in Germany", Einfachheit |

Das große "Warum?": Googles strategisches Kalkül hinter dem GA4-Chaos

Die Komplexität und Nutzerunfreundlichkeit von GA4 sind keine zufälligen Mängel, sondern kalkulierte Merkmale einer langfristigen Strategie. Diese Strategie zielt darauf ab, sich an ein verändertes Internet anzupassen, die Abhängigkeit der Nutzer vom Google Cloud- und Ads-Ökosystem zu vertiefen und ein neues, von Googles KI kontrolliertes Datenparadigma zu etablieren.

Pfeiler 1: Die Vorbereitung auf die Post-Cookie-Apokalypse

GA4 ist von Grund auf so konzipiert, dass es mit oder ohne Cookies funktioniert. Seine datenschutzorientierten Funktionen wie der Consent Mode und die Verhaltensmodellierung sind Googles Antwort auf Regulierungen wie die DSGVO und das Ende der Third-Party-Cookies. Universal Analytics war für diese Zukunft nicht gerüstet; GA4 ist es. Die zu erwartenden Probleme der Nutzer beim Übergang waren aus Googles Sicht ein notwendiges Übel, um relevant zu bleiben.

Pfeiler 2: GA4 als trojanisches Pferd für Google Cloud

Eines der am meisten gelobten Features von GA4 ist der kostenlose Export der Rohdaten nach BigQuery – eine Funktion, die zuvor nur den teuren GA360-Kunden vorbehalten war. Dies ist der wohl wichtigste strategische Hebel. Indem Google die Analyse der Rohdaten innerhalb der GA4-Oberfläche erschwert, schafft es einen starken Anreiz für die Nutzer, ihre Daten für jede aussagekräftige Analyse nach BigQuery zu exportieren. Sobald die Daten in BigQuery liegen und die Nutzer beginnen, Abfragen und Dashboards zu erstellen, sind sie offiziell Teil des Google Cloud Platform (GCP) Ökosystems. Während der Export kostenlos ist, fallen für die Datenspeicherung und -verarbeitung in BigQuery Kosten an. So wird ein kostenloser Analytics-Nutzer zu einem zahlenden GCP-Kunden. GA4 fungiert als das ultimative Lockvogelangebot für Google Cloud.

Pfeiler 3: Die Herrschaft der Algorithmen – Vertrauen durch Verwirrung

Da reale Daten aufgrund von Datenschutzmaßnahmen knapper werden, füllt GA4 die Lücken mit KI-gestützten prädiktiven Metriken und Conversion-Modellierung. Dies schafft eine „Blackbox“. Marketer analysieren zunehmend Googles beste Schätzung der Realität, nicht die Realität selbst. Die Daten werden dadurch weniger überprüfbar und erzwingen ein höheres Maß an Vertrauen in Googles Systeme.

Dieses Vertrauen ist für Googles Kerngeschäft – die Werbung – von größter Bedeutung. Wenn ein Marketer den modellierten Conversion-Daten von GA4 vertraut, wird er auch eher den datengesteuerten Attributionsmodellen von Google Ads vertrauen und folglich mehr Werbebudget in das Ökosystem investieren.

GA4 markiert damit Googles Wandel von einem Anbieter eines kostenlosen Tools zu einem Manager eines komplexen Datenökosystems. Universal Analytics war ein relativ eigenständiges Produkt. GA4 hingegen entfaltet seine wahre Stärke erst im Zusammenspiel mit anderen Google-Produkten: GTM für die Einrichtung, BigQuery für die Analyse, Looker Studio für die Visualisierung und Google Ads für die Aktivierung.

Google bietet nicht mehr nur ein Analysetool an, sondern einen zentralen Datenerfassungshub, der als Einstiegspunkt in die gesamte Suite kostenpflichtiger Daten- und Werbedienste dient. Die Komplexität von GA4 ist ein Merkmal, das die Nutzung des breiteren Ökosystems notwendig macht und einen starken Lock-in-Effekt erzeugt.

Blick in die Glaskugel: Die Zukunft von Google Analytics 4

Google Analytics 4 wird nicht zur Einfachheit von Universal Analytics zurückkehren. Stattdessen wird es sich zu einer noch leistungsfähigeren, KI-gesteuerten Datenerfassungs-Engine entwickeln.

Zukünftige Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit werden sich eher auf eine bessere Integration mit dem umgebenden Google-Ökosystem konzentrieren als auf die eigenständige Berichterstattung.

Kleine Verbesserungen: Schmerzmittel für die UI

Google ignoriert die Kritik nicht vollständig. Es sind weiterhin schrittweise Verbesserungen der Benutzeroberfläche zu erwarten, wie die Wiedereinführung von Funktionen wie Anmerkungen oder anpassbarere Berichtsvorlagen. Google wird auch weiterhin neue Berichte und Integrationen veröffentlichen (z. B. den Import von Kostendaten von Reddit, Pinterest oder Snap Ads), um spezifische Nutzerbedürfnisse zu adressieren und seine Position als zentraler Marketing-Hub zu stärken.

Langfristige Strategie: Mehr KI, mehr Automatisierung, mehr Integration

Die Kernstrategie ist klar: Eine tiefere Integration von KI und maschinellem Lernen. Es ist zu erwarten, dass prädiktive Analysen, automatisierte Einblicke und die Erkennung von Anomalien zu zentralen Bestandteilen der Plattform werden. Der Fokus wird weiterhin auf dem plattformübergreifenden Tracking und der Vereinheitlichung der User Journey über Web und Apps hinweg liegen. Die Rolle von GA4 als Datenpipeline zu BigQuery und anderen Plattformen wird sich verfestigen. Das Wertversprechen wird zunehmend lauten: „Sammle Daten mit GA4, analysiere sie an anderer Stelle in der Google Cloud.“

Was GA4 niemals wieder sein wird

Nutzer, die auf eine Rückkehr zum einfachen, berichts-zentrierten Paradigma von Universal Analytics hoffen, werden enttäuscht werden. GA4 ist ein „grundlegend anderes Werkzeug für eine grundlegend andere digitale Landschaft“. Die Zukunft liegt darin, sich an diese neue Realität anzupassen, nicht darauf zu warten, dass die alte zurückkehrt.

Der zukünftige „Nutzer“ von GA4 ist zunehmend ein Algorithmus. Der Trend geht zu automatisierten Einblicken, prädiktiven Zielgruppen und direkten Integrationen mit Werbeplattformen. Diese Funktionen sind nicht für einen menschlichen Analysten konzipiert, der auf einen Bericht starrt, sondern für den Konsum durch Googles eigene Algorithmen für den Anzeigeneinkauf und die Optimierung. Prädiktive Zielgruppen werden beispielsweise in GA4 erstellt, um sofort in Google Ads aktiviert zu werden. Der Mensch stößt den Prozess an, aber der tägliche „Nutzer“ der Daten ist die KI der Werbeplattform. GA4 entwickelt sich von einem Werkzeug für die menschliche Analyse zu einer Engine für die Datengewinnung und Signalgenerierung für Googles automatisierte Marketingmaschinerie. Dies erklärt, warum die auf den Menschen ausgerichtete Benutzerfreundlichkeit in den Hintergrund getreten ist.

Bleiben, wechseln oder zweigleisig fahren? Eine strategische Empfehlung für SEOs und Marketer

Es gibt keine Einheitslösung. Die richtige Wahl hängt von den Ressourcen, Prioritäten und der philosophischen Haltung eines Unternehmens zu Daten ab.

Szenario 1: Voll auf GA4 setzen ("Der Google-Gläubige")

- Für wen? Große Unternehmen, die tief im Google Ads- und Google Cloud-Ökosystem verankert sind und über die Ressourcen (Analysten, Entwickler) verfügen, um das volle Potenzial von BigQuery auszuschöpfen.

- Strategie: Investieren Sie in Schulungen. Akzeptieren Sie die Lernkurve. Bauen Sie Ihre Analyse-Workflows um BigQuery herum auf. Nutzen Sie die KI-Funktionen und die tiefe Ads-Integration als Wettbewerbsvorteil.

Szenario 2: Der radikale Wechsel ("Der Datenschutz-Purist")

- Für wen? Unternehmen in datensensiblen Branchen (Gesundheit, Finanzen), Organisationen mit starkem Fokus auf Datenschutz und DSGVO-Konformität oder kleinere Betriebe, die Einfachheit und Geschwindigkeit über komplexe Funktionen stellen.

- Strategie: Wählen Sie eine Alternative wie Matomo (für Datenhoheit), Plausible oder Pirsch.io (für Einfachheit und Datenschutz). Akzeptieren Sie gewisse Nachteile (z. B. keine nahtlose Ads-Integration) als bewussten Kompromiss für mehr Kontrolle und eine bessere User Experience.

Szenario 3: Der pragmatische Hybrid-Ansatz ("Der strategische Absicherer")

- Für wen? Die meisten mittelständischen Unternehmen und Agenturen, die die Vorteile des Google-Ökosystems nicht aufgeben wollen, aber unter der Komplexität von GA4 leiden.

- Strategie: Nutzen Sie GA4 weiterhin als primäres Datenerfassungs-Tool, insbesondere für Zielgruppensignale an Google Ads. Ergänzen Sie es aber strategisch („supplement strategically“) mit einem einfachen, schnellen Tool wie Plausible oder Pirsch.io für die tägliche, schnelle Analyse des Website-Traffics. So erhalten Sie das Beste aus beiden Welten: die Ökosystem-Power von Google und die Klarheit und Geschwindigkeit einer modernen Alternative.

Fazit

Abschließend lässt sich sagen, dass GA4 gekommen ist, um zu bleiben. Sich dieser Realität zu widersetzen, ist zwecklos. Die Herausforderung für Marketer besteht nicht darin, GA4 dazu zu bringen, sich wie UA zu verhalten, sondern eine klare, strategische Entscheidung darüber zu treffen, wie dieses mächtige, fehlerbehaftete und strategisch wichtige Werkzeug in den eigenen Analytics-Stack passt.